Europe et régulation des médias

Sur cette page:

Régulation européenne

- Introduction

- La directive et règlements

- Quelle est la situation aujourd’hui en matière de régulation en Europe?

- Les institutions, qui fait quoi?

- Le Média Board

- Le REFRAM

- L’EPRA

- Actualités

Europe et régulation des médias

Introduction

Ces 20 dernières années, le paysage numérique et audiovisuel a subi de grands bouleversements. Les intermédiaires en ligne, comme Meta, X ou YouTube, sont devenus les champions de la transformation numérique en s’imposant sur le marché audiovisuel en quelques années à peine.

Ces plateformes en ligne occupent une place essentielle dans notre quotidien, souvent pour le mieux en termes de liberté d’expression ou de partage d’informations mais aussi pour le pire quand on songe à la désinformation, la dissémination de contenu haineux ou d’images pornographiques consultables par des mineurs. Jusqu’à présent, seule la directive e-commerce permettait d’encadrer ces plateformes, mais ses obligations étaient minimes. Pour répondre à ces nombreux défis, la Commission européenne a construit, en quelques années, un arsenal législatif conséquent, dont un règlement majeur : le Digital Services Act (DSA). Il vise à créer un environnement en ligne plus sécurisé et davantage protecteur des droits fondamentaux des citoyen.nes européen.nes en augmentant la responsabilité des plateformes en ligne et en leur imposant de nouvelles obligations, avec une échelle de sanctions pouvant aller jusqu’au bannissement sur le territoire de l’UE en cas de manquements graves et répétés.

La philosophie générale qui a guidé les instances européennes dans la mise en œuvre du DSA est la suivante : “ce qui est interdit dans la vie réelle doit l’être aussi sur les plateformes.

S’il est un point commun entre ces grands acteurs de l’audiovisuel, c’est bien leur dimension transfrontalière. Un cadre local ne suffit pas pour les réguler efficacement. Il faut un socle de règles communes fortes et des régulateurs locaux pour les appliquer. Sur notre continent, la Commission européenne est la solution pour penser et mettre en œuvre une régulation effective et commune. La directive SMA et SPV permet d’apporter ce socle de règles communes, mais une série de règlements spécifiques s’imposent pour répondre aux grands enjeux numériques du continent. Ainsi, à côté du DSA, d’autres règlements, comme l’European Media Freedom Act qui permet de préserver le pluralisme et de lutter contre l’ingérence de médias en provenance de pays tiers, ou encore le règlement sur le ciblage et la transparence de la publicité politique ont été adoptés.

On ne peut envisager l’avenir de la régulation de notre paysage audiovisuel sans prendre en compte aujourd’hui l’importance des règlements et des directives européennes.

Cette page vous permettra de faire le point sur les instances européennes importantes en matière de régulation des médias, de mieux comprendre les enjeux actuels et de garder un œil sur les actualités utiles.

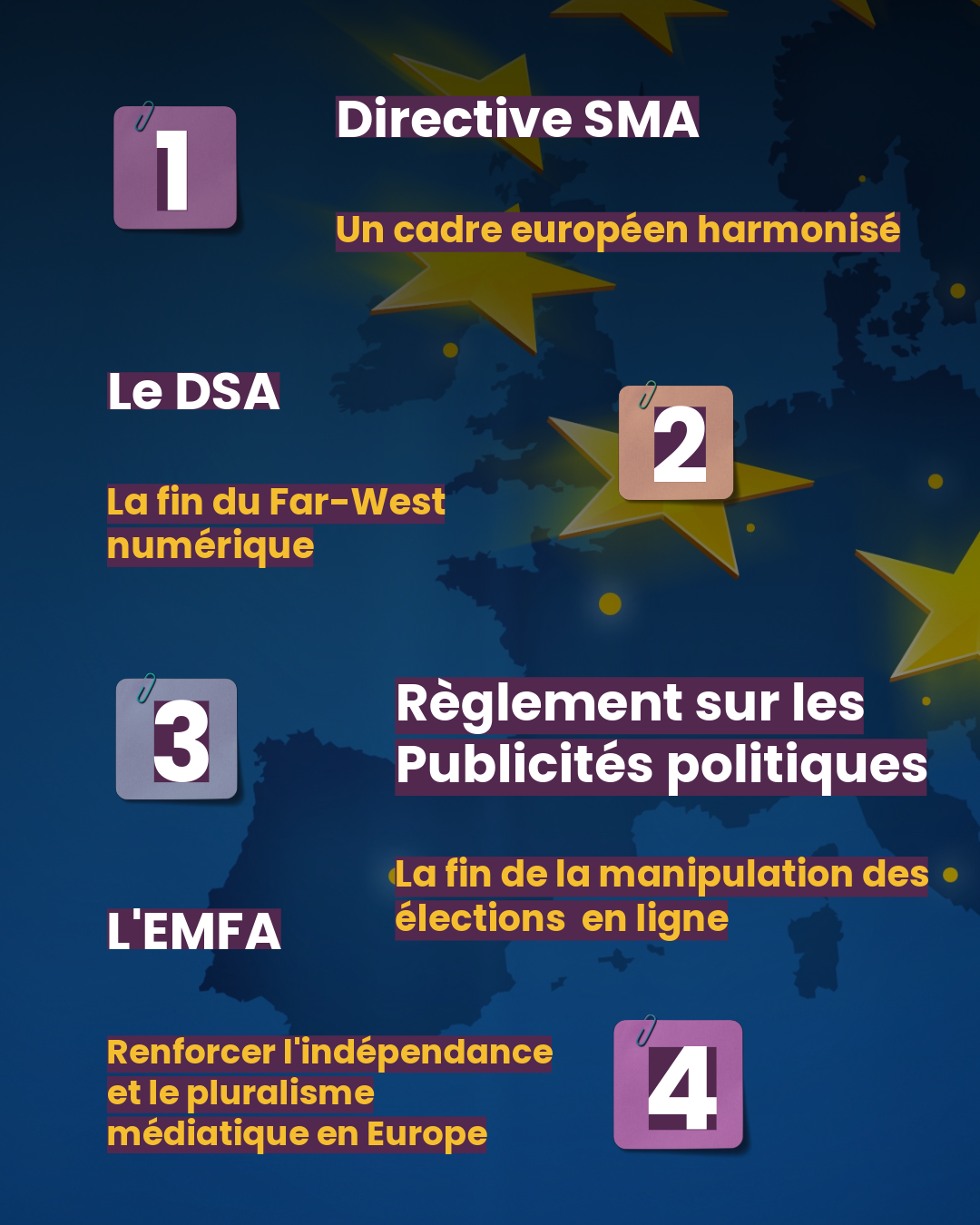

Une directive et trois règlements composent actuellement le grand cadre législatif européen permettant aux Etats-membres de réguler les médias et le paysage numérique.

Quelle est la situation aujourd'hui en matière de régulation en Europe ?

Jamais l’Union européenne n’aura eu autant d’importance pour répondre aux défis quotidiens du paysage médiatique. Unis, les États membres doivent aujourd’hui apporter une réponse efficace face aux géants du web, aux opérations d’influence étrangères et aux phénomènes qui dépassent largement les frontières nationales : désinformation, cyberharcèlement, discours de haine, etc.

Qui sont ces géants ? Il y a d’abord les grandes plateformes en ligne et les réseaux sociaux qui, jusqu’à 2022, agissaient sur la base d’un cadre légal peu contraignant et donc sur base d’autorégulation. On retrouve ensuite les services de vidéo à la demande, avec ou sans abonnement, comme Netflix, Disney+, Amazon Prime…, qui, jusqu’il y a peu, n’étaient pas soumis aux mêmes obligations que les médias traditionnels.

Certains phénomènes sont la conséquence de l’évolution du secteur. Parmi eux, la concentration des médias est une réalité depuis plusieurs années et questionne le pluralisme et l’indépendance des médias et des journalistes au sein des rédactions.

Les autres phénomènes sont les effets délétères de la grande liberté des géants du numérique en Europe, dès lors que ces derniers n’ont pas été contraints à un cadre régulatoire très strict. Ces effets touchent aux fondamentaux de nos démocraties. Il s’agit de la haine, la violence, la discrimination, la désinformation en ligne et l’impact sur les mineurs de certains contenus, pornographiques notamment, qui circulent très librement sur le web. Ces effets sont parfois amplifiés par les algorithmes des plateformes qui peuvent servir d’outil de propagande, vus les énormes profits et revenus publicitaires qu’ils génèrent. Cependant, avec l’entrée en vigueur du Digital Services Act (DSA), pleinement applicable début 2024, un cadre juridiquement contraignant s’installe : monétisation de la désinformation interdite, transparence sur les algorithmes, modération obligatoire des contenus illicites, et droit pour les utilisateurs de signaler aisément les abus.

Bref, ce qui est interdit dans la vie de tous les jours et dans nos médias locaux le sera tout autant en ligne. Pour répondre à cette situation, c’est vers l’Union européenne que les États membres se sont naturellement tournés avec une idée en tête : restaurer la souveraineté numérique de l’Europe, en apportant une réponse forte et commune pour protéger les citoyens et les valeurs européennes.

Le long chemin vers la gouvernance a débuté le 28 novembre 2018, après de nombreux mois de contributions, d’analyses et de débats. À cette date, la nouvelle version de la Directive sur les services de médias audiovisuels (SMA) a été adoptée. Elle constitue le socle régulatoire du paysage audiovisuel européen. Cette modernisation a permis d’intégrer les plateformes de partage de vidéos dans le champ de la régulation, en instaurant des obligations claires : protection des mineurs, règles en matière de publicité, et lutte contre les discours de haine.

Une directive ne pouvait suffire à elle seule pour répondre aux enjeux du paysage numérique dans sa globalité. Il fallait étendre le bouclier européen à d’autres acteurs avec, en première ligne, l’e-commerce, mais aussi les réseaux sociaux qui sont dorénavant soumis au Digital Services Act (DSA) pour les contenus, et au Digital Market Act (DMA) pour la concurrence et la structure des marchés. Le DSA constitue l’instrument central pour limiter les dérives des grandes plateformes et réaffirmer les droits fondamentaux des utilisateurs, avec des obligations renforcées selon la taille des acteurs et des sanctions allant jusqu’au bannissement en cas de manquements graves.

Deux autres textes viennent enrichir l’arsenal législatif européen pour garantir un environnement médiatique démocratique et transparent. Le premier, l’European Media Freedom Act (EMFA), vise à protéger l’indépendance éditoriale des médias, prévenir les ingérences politiques, et garantir le pluralisme de l’information. Il prévoit des garde-fous contre la concentration excessive, protège les journalistes contre les pressions et crée un organe européen indépendant de surveillance : le European Board for Media Services.

Le second, le Règlement sur la transparence et le ciblage de la publicité politique, impose des obligations strictes en matière de transparence sur les campagnes publicitaires politiques, tant en ligne que hors ligne. Il encadre notamment le ciblage algorithmique et le financement de ces contenus, afin de garantir l’intégrité des processus électoraux et d’empêcher la manipulation de l’opinion publique.

Ensemble, ces textes incarnent une nouvelle ère de régulation numérique, fondée sur les valeurs européennes de démocratie, de transparence, de pluralisme et de protection des droits fondamentaux.

Les institutions européennes, qui fait quoi ?

Le fonctionnement de l’Union européenne

L’établissement des politiques, l’adoption des législations et leur mise en œuvre dans toute l’Union européenne fait généralement intervenir trois institutions européennes : le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne.

Le Parlement européen représente les citoyens de l’Union et se compose de 705 députés élus au suffrage universel direct, à la proportionnelle, tous les cinq ans. Les prochaines élections se tiendront en juin 2024. Il est représenté par l’actuel Président Roberta Metsola et le nombre de député est calculé en fonction de la taille de la population de chaque Etat membre. Les députés européens sont regroupés en fonction de leurs tendances politiques et non par nationalité. Le Parlement siège à Strasbourg.

Le Conseil de l’Union européenne, dont le siège est situé à Bruxelles, représente les gouvernements des Etats membres. Il est composé des ministres nationaux de chaque pays de l’Union européenne en fonction des domaines politiques abordés. La présidence du Conseil est assurée alternativement par chaque Etat membre sur base d’un système de rotation pour une durée de 6 mois. L’actuelle présidence est assurée par l’Espagne (juillet – décembre 2023). La Belgique lui succèdera en janvier 2024.

La Commission européenne, dont le siège se situe à Bruxelles, représente les intérêts de l’Union dans son ensemble. Sa direction politique réunie en « collège » est composée de 27 commissaires européens (un par Etat membre). Elle est actuellement présidée par Ursula Von der Leyen. Actuellement les 27 commissaires européens sont répartis de la manière suivante : 8 vice-présidents dont 3 vice-présidents exécutifs, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ainsi que 18 commissaires chargés chacun d’un portefeuille. La Belgique est représentée au sein du Collège par le Commissaire Didier Reynders en charge du portefeuille de la Justice.

Comment sont adoptées les législations ? La procédure législative ordinaire communément appelée « codécision » est en principe lancée par la présentation des propositions législatives par la Commission européenne dans les matières où l’Union a une compétence exclusive ou partagée avec les Etats-Membres conformément au Traité. S’en suivent des discussions et des négociations au sein de chaque colégislateur à savoir le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne pour adopter leur position respective. Une fois adoptées au sein de chaque institution, le Parlement européen et le Conseil, entament des négociations entre colégislateurs au plus haut niveau et à huis clos afin de s’accorder sur un texte final commun. La Commission accompagne ces discussions. On parle alors d’échange tripartites ou de « trilogue ». Pour finir, les Etats membres sont chargés de mettre en œuvre les textes adoptés par les colégislateurs et la Commission européenne veille à ce qu’ils soient correctement appliqués.

Quant à la procédure législative spéciale moins fréquemment utilisée, le Conseil de l’Union européenne est généralement reconnu comme le seul législateur. Elle ne s’applique que dans les cas expressément prévus par le Traité comme, par exemple, en matière de coopération policière ou en matière de droit de la famille. Le Parlement européen est de facto uniquement appelé à approuver ou être consulté sur la proposition législative.

Au niveau européen, il existe différents types d’actes législatifs.

- Les Traités européens sont le cœur de l’arsenal législatif européen car ils définissent les objectifs poursuivis par l’Union, les règles de fonctionnement des institutions européennes, les processus décisionnels et les relations entre l’Union européenne et ses Etats membres.

- Les Règlements s’appliquent, dès leur entrée en vigueur, automatiquement et directement dans tous les Etats membres sans transposition dans la législation nationale.

- Les Directives instaurent une obligation de résultat tout en laissant les Etats membres libres quant aux modalités pour y parvenir. Une fois adoptées, les Etats membres doivent les transposer dans leur législation nationale.

- Les Recommandations présentent les points de vue des institutions européennes sans force obligatoire.

Les avis sont utilisés par les institutions européennes pour faire une déclaration sans valeur contraignante.

Liens :

Parlement européen (europa.eu)

Le Media Board : la structure indépendante qui réunit les régulateurs nationaux

Le Media Board a été créé par l’Acte européen sur la liberté des médias (2024). Il s’agit d’un organe consultatif indépendant au niveau de l’Union européenne, composé des autorités et organismes nationaux de régulation (ANR) du secteur des médias et de l’audiovisuel. Il succède et remplace le Groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels, qui avait été créé en 2014 (ERGA).

Le mandat du Media Board continue de couvrir les questions audiovisuelles et s’étend désormais à des enjeux médiatiques plus larges, y compris la radio et la presse (sans toutefois impliquer une supervision réglementaire directe de la presse), ainsi qu’aux plateformes en ligne, qui jouent un rôle clé dans l’écosystème médiatique.

Le Media Board vise à promouvoir un cadre réglementaire européen garantissant un écosystème médiatique libre, pluraliste, fiable et compétitif, qui reflète la diversité culturelle, tout en assurant la protection des droits fondamentaux et en permettant aux citoyens européens de se forger une opinion éclairée et de participer efficacement au débat social et démocratique.

À l’instar de l’ERGA, le Media Board continuera à promouvoir l’application cohérente de la directive SMA, en particulier dans des domaines critiques tels que la protection des mineurs, la publicité, la promotion des contenus européens, la mise en avant des services d’intérêt général et l’éducation aux médias et à l’information, afin d’aider et d’autonomiser les audiences dans l’espace informationnel.

En plus de ces missions, le Media Board s’est vu confier de nouvelles compétences, notamment en matière de conseils sur :

- Les concentrations de marché et les mesures nationales susceptibles d’affecter significativement le pluralisme des médias et/ou l’indépendance éditoriale des prestataires de services de médias opérant sur le marché intérieur ;

- Les mesures communes visant à protéger le marché intérieur contre les fournisseurs de médias non européens qui représentent une menace pour la sécurité publique ;

- Les résultats des dialogues structurés entre les très grandes plateformes en ligne (VLOPs) et les prestataires de services de médias concernant les restrictions ou suspensions de leurs contenus basées sur les conditions d’utilisation des VLOPs.

Le Media Board favorisera également la coopération entre ses membres et l’engagement avec les acteurs des médias, tout en fournissant expertise et assistance à la Commission sur les questions liées à l’EMFA et à la directive SMA.

Le Media Board et ses membres opèrent de manière totalement indépendante de toute influence politique ou économique et ne sollicitent ni ne reçoivent d’instructions d’aucun gouvernement, institution (nationale, supranationale ou internationale) ni d’aucune personne ou entité, publique ou privée.

Le REFRAM

Le REFRAM est le Réseau francophone des régulateurs des médias (REFRAM). Ce dernier a été créé à Ouagadougou le 1er juillet 2007. ll comprend 30 membres d’Europe, d’Afrique et d’Amérique du Nord. Sa mission est d’œuvrer à la consolidation de l’Etat de droit, de la démocratie et des droits de l’Homme. Il constitue un espace de débats et d’échanges d’information sur les questions d’intérêt commun et contribue aux efforts de formation et de coopération entre ses membres.

L'EPRA

La Plateforme européenne des instances de régulation (EPRA) a été créée en 1995 pour répondre au besoin d’une coopération renforcée entre autorités de régulation en Europe. Avec ses 25 années d’expérience et son réseau solide de contacts au niveau opérationnel, l’EPRA est le doyen et le plus important des réseaux d’instances de régulation dans le secteur de l’audiovisuel. L’EPRA constitue ainsi le cadre privilégié pour l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre régulateurs de l’audiovisuel en Europe.

56 instances de régulation de l’audiovisuel issues de 47 pays sont actuellement membres de l’EPRA. La Commission européenne, le Conseil de l’Europe, l’Observatoire européen de l’audiovisuel et le Bureau du Représentant de l’OSCE pour la liberté des médias sont des observateurs permanents au sein de la plate-forme.

L’EPRA organise deux réunions par an à l’invitation d’une instance de régulation.

L’EPRA organise deux réunions par an à l’invitation d’une instance de régulation.

Actualités du CSA relatives à la régulation européenne:

Code de lutte contre la désinformation : évaluation de son implémentation en Europe

En juin dernier, l’Observatoire Européen des Médias Numériques, EDMO, a publié son rapport relatif à la mise en œuvre du Code de bonnes pratiques de lutte contre la désinformation et la manière dont les très grandes plateformes et très grands moteurs...

Lutte contre l’accès des mineurs à la pornographie en ligne : l’Europe renforce son action avec le soutien des régulateurs nationaux

La Commission européenne a ouvert des procédures formelles contre Pornhub, Stripchat, XNXX et XVideos pour des violations présumées du Règlement sur les services numériques (DSA), notamment concernant l’absence de mesures efficaces de vérification de l’âge et...

61ème rencontre de l’EPRA

Les équipes du CSA ont participé à la 61ème rencontre de l’EPRA qui s’est déroulée à Chișinău en Moldavie le 15 et 16 mai 2025. La rencontre était organisée par nos homologues du Consiliul Audioviziualului. L’EPRA réunit les régulateurs de toute...

Le Media Board européen est désormais pleinement opérationnel

La rencontre annuelle du « Media Board européen » s’est tenue le 11 avril à Bruxelles. Cette structure européenne (anciennement ERGA) réunit les régulateurs des quatre coins de l’Europe et voit désormais ses missions fortement renforcées, avec la mise en application...

Le CSA inquiet du désengagement des plateformes à l’aube d’une étape importante du DSA

Jeudi 13 février, la Commission européenne et le Conseil européen des services numériques ont approuvé l’intégration du Code de bonnes pratiques de lutte contre la désinformation (CoP) dans le cadre du Digital Services Act (DSA). Cette intégration sera...

Naissance du Media Board : un tournant pour la régulation des médias dans l’UE

Le Media Board a été inauguré ce lundi 10 février 2025, marquant un tournant dans le paysage institutionnel et régulatoire des médias au sein de l’Union européenne. Créé dans le cadre du règlement européen sur la liberté des médias (European Media Freedom...

Discours de haine : le CSA se réjouit d’une nouvelle étape qui vient renforcer le DSA

Le CSA se réjouit de l’intégration du Code de conduite révisé sur la lutte contre les discours d’incitation à la haine dans (ci-après Code de conduite +) DSA par la Commission européenne. Ce Code de conduite + renforce les conditions applicables aux...

Imaginez un monde sans aucune régulation du paysage numérique

L’accord de coopération mettant en œuvre le Digital Services Act (DSA) et désignant les autorités compétentes en Belgique entre en vigueur ce jeudi 9 janvier 2025. Concrètement, il fixe les missions respectives du Coordinateur national désigné au...

Le CSA poursuit les travaux européens avec les membres de l’ERGA

22ème plénière de l’ERGA, Rome, Crédits : CSA La plénière annuelle du groupe des régulateurs européens de l’audiovisuel (ERGA) s’est tenue à Rome du 21 au 22 novembre 2024. La rencontre annuelle a permis de clôturer une année intense en travaux pour les...

Campagne de l’ERGA : les bons réflexes contre la manipulation de l’information

Durant la période électorale, les risques de manipulation de l’information s’accentuent. Les régulateurs de médias européens (#ERGA), dont le CSA est un membre actif et la Commission Européenne lancent une campagne qui rappelle les bons réflexes à adopter...