FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)

Vous ne trouvez pas la réponse dans cette section ? Posez-nous votre question !

Chercher une question

| Europe

L’European Board for Media Services (Conseil européen des services de médias), ou “Media Board Européen, est un nouvel organe indépendant prévu par l’European Media Freedom Act (EMFA) qui existait précédemment sous la nommination ERGA. Il est composé de représentants des autorités nationales de régulation des médias de chaque État membre, dont le CSA. Son rôle principal est de renforcer la coopération entre ces autorités et de veiller à l’application cohérente des règles européennes en matière de liberté des médias et de pluralisme, mais aussi d’assurer le suivi et l’implémentation des grands projets législatifs européens, dont la directive SMA. Le Media Board peut rendre des avis sur les mesures nationales ayant un impact sur les médias, évaluer les risques liés à la concentration dans le secteur, et contribuer à la protection contre les ingérences étatiques ou étrangères. Il peut aussi formuler des recommandations, émettre des lignes directrices, et agir en tant que garant du respect de l’indépendance éditoriale des médias dans toute l’Union. L’objectif est de créer un espace médiatique européen plus transparent, équitable et résilient face aux pressions politiques ou économiques.

La directive SMA établit un cadre commun pour tous les services audiovisuels en Europe, y compris les chaînes de télévision, les services de vidéo à la demande (comme Netflix) et les plateformes de partage de vidéos (comme YouTube). Elle garantit la protection des mineurs, interdit les discours haineux, et promeut la diversité culturelle européenne. Elle impose également des quotas de contenus européens dans les catalogues et assure une régulation cohérente entre les médias traditionnels et les services numériques. Chaque État membre adapte la directive dans son droit national tout en respectant les grands principes communs de liberté d’expression et de pluralisme.

Ce règlement vise à encadrer la publicité politique en ligne, notamment pendant les périodes électorales. Il impose des règles strictes de transparence : toute publicité politique devra clairement indiquer qui la finance, quel est son objectif, et à quel public elle est destinée. Il encadre aussi le microciblage basé sur les données personnelles, afin de prévenir la manipulation électorale et garantir un débat démocratique équitable. Les plateformes devront conserver et publier les données liées à ces publicités pendant plusieurs années.

Le DSA est un règlement européen qui impose des obligations aux plateformes numériques (comme les réseaux sociaux, places de marché en ligne, moteurs de recherche) pour lutter contre les contenus illicites, la désinformation et améliorer la transparence des algorithmes. Les très grandes plateformes doivent évaluer et atténuer les risques systémiques, fournir aux utilisateurs plus de contrôle sur ce qu’ils voient, et offrir des mécanismes de signalement plus clairs. L’accent est mis sur la responsabilité, la sécurité en ligne et la protection des droits fondamentaux.

L’European Media Freedom Act vise à protéger l’indépendance des médias dans l’Union européenne. Il interdit notamment toute pression politique ou interférence des gouvernements sur les journalistes et les éditeurs. Il impose plus de transparence sur la propriété des médias et renforce la sécurité des journalistes, y compris contre la surveillance illégale. Cette législation est à l’origine de la création de l’ European Board for Media Services (Media Board), un organe indépendant chargé de surveiller les pratiques des États membres dans lequel le CSA s’investit fortement. L’objectif est d’assurer un marché unique des médias pluraliste, transparent et libre dans l’ensemble de l’UE.

| À propos du CSA

Le CSA est chargé de la régulation du secteur de l’audiovisuel en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). La régulation est une intervention qui vise à maintenir un système économique ou social dans un état réputé souhaitable via une action appropriée et dosée. Un régulateur se doit donc d’intervenir de manière équilibrée et proportionnelle. Pour exercer ses missions de régulation, le CSA agit par le biais de deux organes :

- Le Collège d’avis, qui est un organe composé de membres issus du secteur de l’audiovisuel. Il peut rendre des avis, mais aussi élaborer des codes de conduite et adopter des règlements dans certains domaines bien spécifiques ;

- Le Collège d’autorisation et de contrôle, qui est un organe composé de personnes ayant une expertise en matière audiovisuelle mais non directement issues du secteur régulé. Il peut autoriser certains acteurs du paysage audiovisuel à exercer leurs activités, et exerce également un rôle de contrôle du respect par chacun de ses obligations. Plus précisément :

- Il acte les déclarations des éditeurs de services télévisuels et sonores ainsi que des fournisseurs de services de partage de vidéos, et autorise l'usage de radiofréquences en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) ;

- Il contrôle le respect des obligations des éditeurs de services, distributeurs de services, opérateurs de réseaux et fournisseurs de services de partage de vidéos. À cette fin, le Secrétariat d'instruction du CSA reçoit et instruit toutes les plaintes du public concernant les programmes radio ou de télévision (atteinte à la dignité humaine, protection des mineurs, violence gratuite, …) et les soumet au Collège d'autorisation et de contrôle, qui peut constater l'infraction et, le cas échéant, la sanctionner ;

- Il s'assure que tous les éditeurs de services (radios et télévisions), les distributeurs de services, opérateurs de réseaux et fournisseurs de services de partage de vidéos respectent les lois et la réglementation en vigueur. Le CSA (via son Collège d'autorisation et de contrôle) est, par conséquent, compétent pour constater et sanctionner les éventuelles infractions à ces obligations ;

- Il rend, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la FWB, des avis sur toute question relative à l'audiovisuel ;

- Il adopte des recommandations de portée générale ou particulière.

Le « décret SMA » désigne le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos. Ce décret remplace l’ancien décret coordonné le 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels : il reprend une grande partie de ses dispositions mais y apporte également des modifications et des nouveautés. Le décret SMA est un texte à valeur législative, adopté par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), qui régit la matière de l’audiovisuel en FWB. Une partie des règles qu’il contient transposent des règles issues de directives européennes. Il s’applique à tous les éditeurs de services, distributeurs de services, opérateurs de réseaux et fournisseurs de services de partage de vidéos qui relèvent de la compétence territoriale de la FWB, et encadre leurs activités en les soumettant à un certain nombre de règles concernant par exemple la communication commerciale, la protection des mineurs, l’interdiction des discours de haine au sens large, le soutien à la production, etc. Il fixe également des règles formelles organisant la déclaration ou l’autorisation auxquelles sont soumis les différents régulés. Enfin, il organise le contrôle de toutes ces règles par le CSA. Le décret SMA est la principale source de droit de l’audiovisuel en FWB mais il est également complété par d’autres sources telles que, notamment, des arrêtés d’exécution, le contrat de gestion de la RTBF, etc.

Le Collège d’avis (CAV) est l’un des trois organes du CSA, avec le Collège d’autorisation et de contrôle (CAC) et le Bureau. Il se compose de maximum vingt-quatre membres effecti.f.ve.s : les quatre membres du Bureau (à savoir le président et les trois vice-président.e.s du CSA), ainsi que vingt autres membres (maximum). Ces vingt derni.er.ère.s membres ont chacun.e un.e suppléant.e. Ils et elles sont désigné.e.s par le Gouvernement, de façon à assurer la représentation des différentes tendances idéologiques et philosophiques aussi bien que des groupements utilisateurs, et à éviter une prédominance injustifiée d’une des tendances ou d’un ensemble de groupements d’utilisateurs se réclamant d’une même tendance. Sauf en ce qui concerne les membres du Bureau, désigné.e.s pour cinq ans, leur mandat est de quatre ans, et est renouvelable. Le CAV est l’organe de co-régulation du CSA, ce qui signifie qu’il fait participer des représentants du secteur régulé à l’exercice de missions de régulation. Dès lors, les vingt membres hors-Bureau du CAV représentent différentes catégories d’éditeurs (la RTBF, les TV privées, différentes catégories de radios, etc.), les distributeurs, opérateurs et fournisseurs de services de partage de vidéos. A côté de ces vingt membres ayant voix délibérative (et leurs suppléant.e.s), certaines personnes peuvent également assister aux réunions du CAV mais avec une voix seulement consultative. Elles sont également désignées par le Gouvernement, ont aussi un.e suppléant.e, et représentent différentes catégories socio-professionnelles qui ne sont pas régulées directement par le CSA mais qui participent à l’écosystème des médias audiovisuels en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il s’agit notamment de représentant.e.s des product.eur.rice.s indépendant.e.s, du Conseil de déontologie journalistique ou encore de l’Association des journalistes professionnel.le.s. Le Collège d’avis ne se réunit pas sur une base régulière, mais à chaque fois que son intervention est requise par le Parlement, le Gouvernement ou le CAC, ou lorsqu’il décide d’agir d’initiative. Ses compétences sont les suivantes :

- Adopter des codes de conduite pour uniformiser et renforcer les bonnes pratiques au sein du secteur ;

- Adopter, dans certains domaines particuliers limitativement énumérés (notamment l’information politique en période préélectorale), des règlements destinés ensuite à être rendus obligatoires par le Gouvernement ;

- Rendre des avis sur toute question relative à l’audiovisuel et ne relevant pas de la compétence du CAC ;

- Rendre un avis sur les modifications décrétales et réglementaires que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de l'audiovisuel, ainsi que du droit européen et international ;

- Rendre un avis préalable sur certaines questions spécifiques liées aux opérateurs de réseaux.

Non. Chaque éditeur de services décide librement de la programmation des services qu'il propose, en fonction notamment des publics qu'il souhaite toucher et des moyens financiers dont il dispose. C’est ce qu’on appelle la liberté éditoriale, qui découle du principe plus large de la liberté d’expression. Cette liberté connaît cependant certaines limites qui visent notamment à protéger certains publics ou à assurer un juste équilibre avec l'exercice d'autres libertés démocratiques. Mais ces limites ne sont pas fixées par le CSA ; elles sont fixées par des textes législatifs, éventuellement complétés par des textes réglementaires. En Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est essentiellement le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos qui fixe ces limites. Ce décret, adopté par le Parlement, encadre la liberté d’expression des éditeurs de services de médias audiovisuels (SMA). Si un éditeur de SMA ne respecte pas ces règles, le CSA pourra intervenir pour le sanctionner, mais cette intervention se fait toujours a posteriori, en cas d’infraction. Il ne s’agit donc pas d’une intervention a priori dans la programmation. Voir aussi : Le CSA censure-t-il ?

Le CSA est compétent pour réguler tout éditeur de services, tout distributeur de services et tout opérateur de réseau qui relèvent de la compétence de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Depuis l’entrée en vigueur du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, il est également compétent pour réguler tout fournisseur de services de partage de vidéos et tout fournisseur de services de communications électroniques relevant de la compétence de la FWB (article 1.1-2 du décret du 4 février 2021). Ce domaine de compétence du CSA comporte une dimension matérielle et territoriale :

- D’un point de vue matériel, tomberont dans la compétence du CSA les personnes qui répondent à la définition d’éditeur de services, de distributeur de services, d’opérateur de réseau, de fournisseur de services de partage de vidéos, ou de fournisseur de services de communications électroniques : sur ces questions, il est renvoyé aux FAQs qui définissent ces notions.

- D’un point de vue territorial, ces personnes ne tomberont dans la compétence du CSA que si elles relèvent de la compétence de la FWB : sur ces questions, les règles de compétence territoriale sont résumées ci-dessous.

- à un réseau de communications électroniques hertzien utilisant une ou des radiofréquences de la FWB ;

- à un réseau de télédistribution situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-capitale et dont l’activité est rattachée exclusivement à la FWB ;

- à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes de la FWB ;

En théorie, le CSA peut bénéficier de cinq types de ressources (art. 9.1.6-1 du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos) :

- une dotation de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;

- une dotation complémentaire spécifique, destinée à couvrir les dommages et intérêts payés par le CSA en raison de la mise en cause éventuelle de sa responsabilité pour des faits relevant de l'exécution de ses missions, mais qui n'est versée que dans la mesure où le montant de ces dommages et intérêts ne peut être couvert par les autres ressources du CSA ;

- les dons et legs faits en sa faveur ;

- les revenus de ses biens propres ;

- les subventions octroyées dans le cadre de missions spécifiques non couvertes par le contrat de financement.

Après une procédure d'instruction ou un avis annuel constatant un ou des griefs, la notification de griefs par le Collège d'autorisation et de contrôle (CAC), et l'éventuelle comparution du contrevenant, le CAC peut, en appréciant les faits, prononcer une sanction dans les cas suivants :

- Violation des lois, décrets et règlements en matière d'audiovisuel ;

- Manquement(s) aux obligations découlant d'une convention conclue entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’éditeur ou le distributeur mis en cause ;

- Manquement(s) à son contrat de gestion par la RTBF ;

- Manquement(s), par un média de proximité, à la convention qu’il a conclue avec le Gouvernement ;

- Manquement(s) à des engagements pris dans le cadre de la réponse à un appel d'offres (dont notamment les appels d'offres visant à l’autorisation des éditeurs de services sonores en FM et/ou en DAB+) ;

- Non-exécution d'une sanction prononcée par le Collège d'autorisation et de contrôle.

En vertu de son statut d’autorité administrative indépendante, le CSA ne peut recevoir d'injonction directe d'aucune autorité publique ou privée. En revanche, il peut rendre, d'initiative ou à la demande du Parlement ou du Gouvernement, des avis ou faire des recommandations de portée générale ou particulière sur des questions relatives à l'audiovisuel. Les membres du Collège d'autorisation et de contrôle du CSA ainsi que les membres du personnel du CSA sont soumis à un régime d'incompatibilités et de règles déontologiques destinés à éviter des conflits d'intérêts lors de l'exercice des missions du CSA. En outre, le personnel du CSA est soumis à un code de bonne conduite administrative dans ses relations avec le public. Sur le plan budgétaire et financier, le CSA est soumis à un contrôle de ses comptes annuels par la Cour des comptes et par un commissaire aux comptes, nommé parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprise. En amont, les décisions prises par l’organe de gestion du CSA (le Bureau) sont contrôlées par un commissaire du gouvernement. Le pouvoir de ce dernier se limite toutefois à un contrôle de pure légalité et, contrairement aux commissaires de gouvernement désignés dans d’autres organismes, il n’exerce pas de contrôle d’opportunité. Quant aux décisions prises par le Collège d'autorisation et de contrôle dans le cadre de ses compétences régulatoires, elles peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat. De façon plus générale, le CSA publie annuellement un rapport d'activités, qui est communiqué au Parlement et au Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est l'occasion d'un échange de vues sur l'exécution des missions du CSA avec la Commission de l'audiovisuel du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, interlocuteur naturel et régulier du CSA sur les questions audiovisuelles. Enfin, le CSA poursuit une politique de relations avec le public marquée par une transparence de ses actes et de ses documents administratifs en publiant ses avis et décisions sur son site internet et par le biais de ses outils d'information et de communication :

- newsletters ;

- Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin;

- webzine Régulation et mini sites thématiques;

- publications ponctuelles relatives à certaines activités du CSA.

En droit, la censure se définit comme l’exigence d’une autorisation préalable de l’autorité pour pouvoir réaliser une publication. Elle est interdite par l’article 25 de la Constitution. Le CSA n’exerce donc pas de censure : il n’intervient jamais a priori sur les programmes des éditeurs de services. Il peut, par contre, intervenir a posteriori. En effet, même si le principe de la liberté d’expression permet à chaque éditeur de décider en toute liberté du contenu et de l’organisation de ses services, il doit le faire dans le respect de certaines limites qui sont apportées à cette liberté par le législateur. Un des objectifs poursuivis par le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos est d’encadrer la liberté d’expression des éditeurs de services et des utilisateurs qui diffusent des vidéos sur les services de partage de vidéos, en y mettant certaines limites qui visent notamment à protéger certains publics ou à assurer un juste équilibre avec l'exercice d'autres libertés démocratiques. Si ces limites ne sont pas respectées par les éditeurs de services ou si les fournisseurs de services de partage de vidéos ne prennent pas les mesures nécessaires pour protéger leurs utilisateurs, ils pourront être sanctionnés a posteriori par le CSA. Ces limites sont notamment prévues aux articles 2.3-1 et 2.3-2 du décret du 4 février 2021 susmentionné. Ils interdisent la diffusion de contenus

- contraires aux lois, décrets, règlements ou à l’intérêt général ;

- portant atteinte à la dignité humaine ;

- contenant des provocations publiques à commettre une infraction terroriste ;

- favorisant un courant de pensée, de croyance ou d’opinion constituant une menace pour la démocratie, les droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution ou la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou visant à abuser de la crédulité du public ;

- tendant à la négation, la minimisation, la justification, l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, ainsi que de toute autre forme de génocide ;

- constituant des infractions relevant du racisme et de la xénophobie ;

- constituant des infractions liées à la pédopornographie

Pour remplir ses missions, le CSA se doit d'être indépendant à la fois du pouvoir politique et des acteurs (publics et privés) du secteur audiovisuel. C'est pourquoi les membres du Collège d'autorisation et de contrôle (CAC) ainsi que les membres du personnel du CSA sont soumis à un régime d'incompatibilités et de règles déontologiques destinés à éviter des conflits d'intérêts lors de l'exercice des missions du CSA. Les incompatibilités sont permanentes : toute personne qui se trouve dans une situation d’incompatibilité ne peut pas (ou plus) être membre du CAC ou du personnel du CSA. Les situations suivantes sont listées dans la législation comme causes d’incompatibilité (article 9.1.2-7, §§ 2 et 3 du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos) :

- la qualité de membre d'un pouvoir exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional ;

- la qualité de membre d'un cabinet d'un pouvoir exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional ;

- la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire ou régionale ou d'attaché parlementaire ;

- la qualité de gouverneur de province, de commissaire d'arrondissement, de député permanent ou de conseiller provincial ;

- la qualité de titulaire d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président de CPAS ;

- avec l'exercice de toute fonction de nature à créer un conflit d'intérêt personnel ou fonctionnel, en raison de la qualité de membre du personnel ou du conseil d'administration de la RTBF ou d'un éditeur de services, de l'exercice de fonction ou de la détention d'intérêts dans une société ou toute organisation exerçant une activité en concurrence avec des sociétés ou organisations du secteur audiovisuel ;

- la qualité de membre du Collège d'avis, les président et vice-présidents exceptés ;

- le fait d’avoir été condamné ou d’avoir appartenu à un organisme condamné pour non-respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, ou de toute autre forme de génocide.

Une permanence téléphonique est assurée entre 9h et 16h sur le numéro principal du CSA le 02.349.58.80. En dehors de ces heures et en cas d’absence, un répondeur permet à chacun et chacune de laisser un message et ses coordonnées pour être recontacté.e dans les meilleurs délais. Pour tout appel sur une ligne téléphonique direct d’un membre du personnel, il est également préférable d’appeler dans cette tranche horaire. En cas d’absence de réponse, soit en raison des déplacements des équipes du CSA, de réunions en cours, de télétravail ou encore de congés, n’hésitez pas à rappeler à un autre moment ou à adresser un mail à cette personne. Les coordonnées des membres du personnel sont accessibles via le lien suivant : https://www.csa.be/membres/ Si vous souhaitez nous visiter, il est indispensable de prendre rendez-vous avec la personne ou le service que vous souhaitez rencontrez au préalable. Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez consulter la question: “Comment me rendre au CSA?”

L’accès aux bureaux du CSA est relativement simple mais il est indispensable de prendre rendez-vous avec la personne ou le service que vous souhaitez rencontrez au préalable. En effet, si vous venez spontanément nous ne pouvons vous garantir de pouvoir vous recevoir en raison des déplacements des équipes du CSA, de réunions planifiées, de télétravail ou encore de congés. Il n’est par ailleurs dans la plupart des cas pas nécessaire de vous déplacer. L’ensemble du personnel veille à répondre à toute prise de contact (mail, courrier postal, téléphone, …) dans les meilleurs délais. Nous vous invitons à privilégier ces modes de contact. Pour obtenir un rendez-vous ou prendre contact avec le CSA, veuillez consulter la question: “Comment joindre le CSA?” Si vous deviez nous rejoindre à nos bureaux, ceux-ci se trouvent au 89 Rue Royale à 1000 Bruxelles. La gare de train la plus proche (moins d’1 km à pied) est la gare de Bruxelles-Centrale. Si vous préférez nous rejoindre par transport en commun:

- depuis la gare centrale, bus 29 63 65 et 66 (jusqu’à Treurenberg)

- depuis l’arrêt Palais tram 92 93 (jusqu’à Congrès)

- depuis la gare du Nord bus 270 271 272 318 351 358 410 (jusqu’à Botanique)

- depuis l’arrêt Ste-Marie tram 92 93 (jusqu’à Congrès)

Le site du CSA comporte un formulaire qui vous permet d’introduire une question. Cette question sera directement transmise à la personne ou au service le plus à même de vous répondre et qui vous répondra dans les meilleurs délais. https://www.csa.be/posez-une-question/ Les adresses générales du CSA qu’elle soient postale, téléphonique ou email peuvent également être utilisées. Elles sont gérées de manière dynamique et permettent que toute prise de contact arrive également à la personne ou au service le plus à même de vous répondre. Conseil supérieur de l’audiovisuel - Rue Royale 89, 1000 Bruxelles – 02.349.58.80 - info@csa.be Enfin, la page organigramme de notre site internet liste l’ensemble des membres du personnel et leurs coordonnées. Si vous pouvez identifier clairement la personne ou le service que vous souhaitez joindre, n’hésitez pas à utiliser ces coordonnées. https://www.csa.be/membres/

Le Bureau est l’un des trois organes du CSA, avec le Collège d’autorisation et de contrôle (CAC) et le Collège d’avis (CAV). Il se compose de quatre membres, à savoir le président et les trois vice-président.e.s du CSA), qui sont tou.te.s désigné.e.s par le Gouvernement, dans le respect de la représentation proportionnelle des tendances politiques démocratiques existantes au sein du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Leur mandat est de cinq ans. Les membres doivent être choisi.e.s sur la base de leurs titres et mérites dans les domaines du droit, de l'audiovisuel ou de la communication. Les quatre membres du Bureau sont également membres du Collège d’autorisation et de contrôle (CAC) et du Collège d’avis (CAV). Le Bureau se réunit en moyenne une fois par mois. C’est l’organe de gestion du CSA. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

- Il coordonne et organise les travaux du CSA

- Il représente le CSA en justice et à l’égard des tiers

- Il conclut les contrats au nom du CSA

- Il chapeaute les relations internationales du CSA

- Il recrute le personnel du CSA

- Il assure la gestion financière du CSA

Le Collège d’autorisation et de contrôle (CAC) est l’un des trois organes du CSA, avec le Bureau et le Collège d’avis (CAV). Il se compose de dix membres : les quatre membres du Bureau (à savoir le président et les trois vice-président.e.s du CSA), ainsi que six autres membres. Certains de ces membres sont désignés par le Gouvernement, et d’autres sont désignés par le Parlement, dans le respect de la représentation proportionnelle des tendances politiques démocratiques existantes au sein du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Leur mandat est de cinq ans pour les membres du Bureau et de quatre ans pour les autres membres. Ces mandats sont renouvelables. Les membres doivent être choisi.e.s sur la base de leurs titres et mérites dans les domaines du droit, de l'audiovisuel ou de la communication. Le CAC se réunit en moyenne deux fois par mois et exerce, au sein du CSA, les compétences de régulation à proprement parler. Cela couvre notamment les compétences suivantes :

- Autoriser les éditeurs, distributeurs et opérateurs soumis à autorisation (notamment les éditeurs de radio en FM et en DAB+) et acter la déclaration de ceux qui doivent simplement se déclarer ;

- Rendre un avis annuel sur le respect, par les différents régulés, de leurs obligations lors de l’exercice écoulé ;

- Rendre une décision vis-à-vis des régulés qui sont poursuivis pour ne pas avoir respecté la législation en matière audiovisuelle et, dans ce cadre, prendre d’éventuelles sanctions ;

- Rendre des avis sur certaines questions ;

- Adopter des recommandations de portée générale ou particulière ;

- Déterminer les marchés pertinents, les opérateurs de réseau puissants sur le marché et leurs obligations ;

- Participer à la réalisation d’une analyse périodique comportant des recommandations spécifiques et encourageant la diffusion des bonnes pratiques concernant la représentation équilibrée des femmes et des hommes, la lutte contre les stéréotypes sexistes et le traitement médiatique des violences faites aux femmes ;

Le CSA est une autorité publique active dans le domaine culturel. A ce titre, il est soumis à la loi du 16 juillet 1973 dite du « Pacte culturel », dont le but est de garantir le pluralisme idéologique, philosophique et politique dans les institutions culturelles publiques et d’éviter toute discrimination des utilisat.eur.rice.s. Pour cette raison, la composition de ses organes doit respecter un principe de représentation des différentes tendances idéologiques et philosophiques. Plus précisément, en ce qui concerne le Bureau et le Collège d’autorisation et de contrôle (CAC), la législation prévoit que leurs membres doivent être désigné.e.s dans le respect de la représentation proportionnelle des tendances politiques démocratiques existantes au sein du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cela signifie donc que les membres du Bureau et du CAC ont une « étiquette politique ». Toutefois, il existe également des règles d’incompatibilité s qui font que ces membres ne peuvent pas être des mandataires politiques ou membres de cabinets (le seul mandat qu’ils peuvent éventuellement exercer est celui de conseill.er.ère communal.e). S’ils et elles ont une couleur politique, ce ne sont donc pas pour autant des politicien.ne.s aguerri.e.s, mais plutôt des personnes qui partagent certaines valeurs communes avec un parti politique. Il ne leur est pas demandé de mettre de côté ces valeurs dans leurs décisions mais bien, comme le précise la législation, qu’elles exercent leurs missions « au moment opportun et de manière indépendante, impartiale et transparente, non discriminatoire et proportionnée aux objectifs poursuivis ». Par ailleurs, en ce qui concerne le Collège d’avis (CAV), la législation prévoit que ses membres doivent être désigné.e.s « de façon à assurer la représentation des tendances idéologiques et philosophiques aussi bien que des groupements utilisateurs, et à éviter une prédominance injustifiée d’une des tendances ou d’un ensemble de groupements d’utilisateurs se réclamant d’une même tendance ». Là, il n’y a donc plus de lien direct entre la composition de l’organe et celle du Parlement. Et plutôt que d’une politisation des membres, il faut plutôt parler d’une attention portée au fait qu’il n’y ait pas de prédominance injustifiée d’une tendance ou d’un groupement utilisateur. Les membres du CAV étant issus du secteur régulé (représentant.e.s des éditeurs, distributeurs, opérateurs, etc.), ils et elles n’ont pas nécessairement d’étiquette politique, mais l’idée est essentiellement de veiller à ce que le secteur soit représenté de manière pluraliste.

Le CSA est une autorité administrative indépendante. Cela signifie qu’en tant qu‘autorité administrative, elle est instituée par une autorité publique (en l’occurrence la Communauté française), mais qu’en tant qu’autorité indépendante, elle dispose d’une large autonomie dans l’exercice de ses compétences. Le CSA comporte trois organes, chacun doté de compétences propres. Le Collège d’autorisation et de contrôle (CAC), composé de dix membres, est l’organe du CSA qui exerce ses missions de régulation à proprement parler : il contrôle le secteur de l’audiovisuel en Fédération Wallonie-Bruxelles, peut délivrer des autorisations et prendre des sanctions. Le Collège d’avis (CAV), composé de maximum vingt-quatre membres effecti.f.ve.s (et autant de suppléant.e.s), est l’organe du CSA qui exerce des missions de co-régulation. Contrairement aux membres du CAC, qui doivent être indépendants par rapport au secteur régulé, les membres du CAV sont en effet issus de ce secteur. Et à ce titre, ils et elles sont invité.e.s à collaborer à leur régulation, soit en rendant des avis, d’initiative ou à la demande du Parlement ou du Gouvernement, soit en adoptant des règles dans des codes de conduite ou dans des règlements, ces derniers étant destinés à être rendus contraignants par arrêté du Gouvernement. Enfin, le Bureau est composé de quatre membres : le Président et les trois vice-Présidents du CSA. Il s’agit de l’organe de gestion du CSA. Le Bureau assure la gestion administrative de l’institution (budget, personnel, etc.) et organise ses travaux. C’est donc lui qui détermine l’agenda des autres organes et qui, en dehors des missions légales et incontournables, décide quels dossiers seront mis en avant. Il faut également noter que les quatre membres du Bureau siègent dans les deux autres organes du CSA, ce qui leur donne une vue d’ensemble sur les activités de l’institution. Pour préparer leur travail, les trois organes précités peuvent s’appuyer sur les services du CSA, c’est-à-dire le personnel de l’institution. Composé d’une trentaine de personnes, ce personnel comporte trois unités spécifiques (télévision, radio, distributeurs & opérateurs), des agents ayant des compétences transversales (par exemple en matière de protection des mineurs, de communication commerciale, de pluralisme, etc.), un Secrétariat d’instruction qui instruit les plaintes, une direction des études et recherches, ainsi qu’une direction et des services d’appui.

| Communication du CSA

Les photos, images, graphiques utilisés par le CSA ne relèvent pas tous de sa propriété intellectuelle. Certaines font l’objet d’autorisations d’utilisation décernées au CSA, d’autres ont été achetées pour l’unique utilisation du CSA, d’autres sont soumises à conditions d’utilisation… Pour toute utilisation d’une photo, d’une image, d’un graphique publié par le CSA, veuillez prendre contact avec le service communication du CSA: communication@csa.be.

Une permanence téléphonique est assurée entre 9h et 16h sur le numéro principal du CSA le 02.349.58.80. En dehors de ces heures et en cas d’absence, un répondeur permet à chacun et chacune de laisser un message et ses coordonnées pour être recontacté.e dans les meilleurs délais. Pour tout appel sur une ligne téléphonique direct d’un membre du personnel, il est également préférable d’appeler dans cette tranche horaire. En cas d’absence de réponse, soit en raison des déplacements des équipes du CSA, de réunions en cours, de télétravail ou encore de congés, n’hésitez pas à rappeler à un autre moment ou à adresser un mail à cette personne. Les coordonnées des membres du personnel sont accessibles via le lien suivant : https://www.csa.be/membres/ Si vous souhaitez nous visiter, il est indispensable de prendre rendez-vous avec la personne ou le service que vous souhaitez rencontrez au préalable. Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez consulter la question: “Comment me rendre au CSA?”

L’accès aux bureaux du CSA est relativement simple mais il est indispensable de prendre rendez-vous avec la personne ou le service que vous souhaitez rencontrez au préalable. En effet, si vous venez spontanément nous ne pouvons vous garantir de pouvoir vous recevoir en raison des déplacements des équipes du CSA, de réunions planifiées, de télétravail ou encore de congés. Il n’est par ailleurs dans la plupart des cas pas nécessaire de vous déplacer. L’ensemble du personnel veille à répondre à toute prise de contact (mail, courrier postal, téléphone, …) dans les meilleurs délais. Nous vous invitons à privilégier ces modes de contact. Pour obtenir un rendez-vous ou prendre contact avec le CSA, veuillez consulter la question: “Comment joindre le CSA?” Si vous deviez nous rejoindre à nos bureaux, ceux-ci se trouvent au 89 Rue Royale à 1000 Bruxelles. La gare de train la plus proche (moins d’1 km à pied) est la gare de Bruxelles-Centrale. Si vous préférez nous rejoindre par transport en commun:

- depuis la gare centrale, bus 29 63 65 et 66 (jusqu’à Treurenberg)

- depuis l’arrêt Palais tram 92 93 (jusqu’à Congrès)

- depuis la gare du Nord bus 270 271 272 318 351 358 410 (jusqu’à Botanique)

- depuis l’arrêt Ste-Marie tram 92 93 (jusqu’à Congrès)

Le site du CSA comporte un formulaire qui vous permet d’introduire une question. Cette question sera directement transmise à la personne ou au service le plus à même de vous répondre et qui vous répondra dans les meilleurs délais. https://www.csa.be/posez-une-question/ Les adresses générales du CSA qu’elle soient postale, téléphonique ou email peuvent également être utilisées. Elles sont gérées de manière dynamique et permettent que toute prise de contact arrive également à la personne ou au service le plus à même de vous répondre. Conseil supérieur de l’audiovisuel - Rue Royale 89, 1000 Bruxelles – 02.349.58.80 - info@csa.be Enfin, la page organigramme de notre site internet liste l’ensemble des membres du personnel et leurs coordonnées. Si vous pouvez identifier clairement la personne ou le service que vous souhaitez joindre, n’hésitez pas à utiliser ces coordonnées. https://www.csa.be/membres/

En cohérence avec ses missions en ce qui concerne cette matière pour les services de médias audiovisuels, le site du CSA est doté d’un outil qui permet à chacun et chacune de modifier des paramètres d’affichage du site. Cet outil est disponible sur l’entièreté du site via un bouton identifié avec une icône d’oeil barré et identifié par le texte “outils d’accessibilité”. Cet accès permet aussi bien d’agrandir les caractères de textes sur le site, de modifier la couleur des arrières plans, d’appliquer un haut contraste, etc...

Il est également possible pour les personnes qui le souhaitent d’adresser leur plainte en langue des signes par vidéo en transférant celle-ci plutôt qu’en adressant un mail écrit ou en remplissant le formulaire en ligne. Pour accéder à cette possibilité de dépôt de plainte: https://www.csa.be/accessibilite-depot-de-plainte/Toutes les informations sur l’actualité du CSA sont publiées sur son site internet. Ces dernières concernent autant les avis, que les décisions, les autorisations, les déclarations de nouveaux services, les recommandations, mais aussi des dossiers relatifs aux études et recherches du CSA . Ces informations se trouvent principalement dans la section “activité décisionnelle”, ou sous formes de brèves dans ses actualités. Le CSA propose également des mini-sites et des pages spécifiques pour vulgariser une série de thématiques. Le CSA utilise également les réseaux sociaux pour partager certaines informations: Twitter, Linkedin, Instagram, Facebook, Viméo, Youtube. Enfin, il propose un webzine d’information pour traiter en profondeur les actualités qui concernent la régulation des médias. Le webzine est logé sur le site regulation.be Chaque mois, le CSA adresse une newsletter qui condense toute l’actualité qui le concerne. Cette newsletter compile les brèves, les appels à candidatures, les études publiées, les offres d’emploi et toutes les documents adoptés par ses collèges. Pour rester informer de l’activité du CSA, il suffit de s’inscrire à cette newsletter. D'autres newsletters sont également proposées. Une newsletter pour la presse, une newsletter pour le magazine d’information regulation.be et une newsletter destinée au public académique. L’ensemble de ces lettres d’information sont accessibles ici.

| Porter plainte

Une plainte peut être classée sans suite si, à l'issue d'un premier examen par le Secrétariat d'instruction et avant même toute interpellation du service de média audiovisuel mis en cause, il apparaît qu’aucune infraction à la législation ou à la réglementation en matière d’audiovisuel n’a été commise. Le Secrétariat d’instruction peut également classer la plainte sans suite après instruction si, à la suite de son examen approfondi, et après avoir considéré les observations du service de média audiovisuel mis en cause, il considère que les arguments développés permettent de conclure à l’absence d’infraction à la législation ou à la réglementation en matière d’audiovisuel .

Une plainte est irrecevable lorsque :

- La plainte est anonyme ou que le nom du plaignant est délibérément erroné;

- L’adresse (courrier ou électronique) du plaignant est absente ou incomplète, rendant impossible toute correspondance avec celui-ci;

- La plainte n’énonce aucun grief précis, aucune infraction potentielle;

- Le CSA n’est pas compétent pour traiter la plainte.

Ce n'est pas le CSA, mais le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui perçoit les amendes dues. Dès que le CSA décide d'infliger une amende, le Gouvernement (ou un fonctionnaire chargé du recouvrement) invite le débiteur à payer l'amende. En cas de non-paiement, il dresse une contrainte, c'est-à-dire une décision administrative pouvant conduire à la saisie, qui sera exécutée par un huissier de justice.

En tant qu'autorité administrative, le CSA peut prononcer des sanctions administratives à l'encontre des éditeurs, distributeurs et opérateurs relevant de sa compétence, et ce, par l'intermédiaire de son Collège d'autorisation et de contrôle (CAC). Les sanctions possibles sont les suivantes :

- l'avertissement ;

- la diffusion d'un communiqué relatant l'infraction ;

- la suspension du programme incriminé ;

- le retrait du programme incriminé ;

- la suspension de l'autorisation pour une durée maximale de six mois ;

- la suspension de la distribution du service incriminé ;

- une amende dont le montant ne peut être inférieur à 250 € ni excéder 3% du chiffre d'affaires annuel hors taxes. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce montant est porté à 5% du chiffre d'affaires annuel hors taxes. La peine d'amende peut être infligée accessoirement à toutes autres peines prévues au présent paragraphe;

- le retrait de l'autorisation.

La durée de traitement des plaintes varie en fonction des suites qui leur sont réservées. Elle peut s’étendre d’une semaine à plusieurs mois, en cas de procédure d’instruction. L’équipe du Secrétariat d’instruction veille à apporter à chaque plaignant.e une réponse complète, dans les meilleurs délais. Elle s’assure qu’une première réponse à la plainte puisse être envoyée dans le mois à compter de la date de réception.

Chaque plainte est examinée par le Secrétariat d’instruction. Après, le cas échéant, avoir visionné ou écouté le programme concerné, il peut décider :

- de déclarer la plainte irrecevable;

- de classer la plainte sans suite;

- ou de procéder à une instruction.

- de classer la plainte sans suite;

- ou de proposer une notification de grief au Collège d’autorisation et de contrôle, lorsqu’il conclut qu’une infraction à la législation audiovisuelle a été commise.

Si le CSA n’est pas compétent, le Secrétariat d’instruction réoriente le ou la plaignant.e vers l’autorité compétente ou, le cas échéant, transfère lui-même la plainte.

Les éditeurs de radio, de télévision, de chaines de vidéos en ligne et les services de partage de vidéos bénéficient de la liberté d’expression et de la liberté éditoriale. Cela signifie que le CSA n’intervient jamais dans les choix de programmation et n’exerce aucun pouvoir de censure : il ne peut pas interdire la diffusion d’un programme de manière préventive. Il ne peut pas, non plus demander à une chaîne de rétablir une émission supprimée ou de programmer tel ou tel type d’émissions ou se prononcer sur la qualité d’un programme. Le CSA ne peut intervenir dans le contenu des programmes qu'après la diffusion de ceux-ci. Son pouvoir d'intervention s’exerce donc a posteriori et est limité à certains cas précis définis dans la législation audiovisuelle, à savoir :

- L’atteinte aux lois, décrets, règlements ou à l’intérêt général ;

- L’atteinte à la protection des mineurs (signalétique, horaires de diffusions, codes d’accès) ;

- L’atteinte au respect de la dignité humaine ;

- L’atteinte au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes ;

- Les incitations à la haine, à la violence ou à la discrimination ;

- Les provocations publiques à commettre une infraction terroriste ;

- La négation, la minimisation, la justification, l’approbation des génocides ;

- Le fait de favoriser un courant de pensée, une opinion ou une croyance constituant une menace pour la démocratie et les droits fondamentaux ;

- Les infractions aux législations relevant du racisme et de la xénophobie ;

- Les infractions liées à la pédopornographie ;

- La publicité et la communication commerciale (parrainage, placement de produit, publicité clandestine, durée publicitaire, respect des règles d’identification et de séparation de la publicité, etc.) ;

- L’accessibilité des programmes aux personnes avec des déficiences sensorielles ;

- Le respect des règles en matière de couverture médiatique des élections, lors des périodes électorales, etc.

Le Secrétariat d’instruction (SI) est un service institué au sein du CSA dans le but de traiter les plaintes émanant du public. Il est composé d’un.e Secrétaire d’instruction et d’autres membres du personnel qui l’assistent dans ses missions. Le Secrétariat d’instruction est placé sous l’autorité du Bureau mais jouit, dans le cadre de ses missions d’instruction, d’une indépendance par rapport à celui-ci. Cela signifie qu’il ne reçoit pas de consignes sur les dossiers à instruire ou à classer sans suite et décide en toute autonomie sur l’issue réservée à ses dossiers. Le Secrétariat d’instruction reçoit les plaintes du public et instruit celles-ci à charge et à décharge, en rassemblant tous les éléments d’information nécessaires à sa bonne compréhension du dossier, notamment en interrogeant le régulé qui fait l’objet de la plainte. Selon les cas, il pourra considérer la plainte irrecevable (et éventuellement la transmettre à une autre institution potentiellement compétente pour la traiter à sa place), la considérer recevable mais néanmoins la classer sans suite lorsqu’il n’existe pas, à ses yeux, d’éléments suffisants pour justifier des poursuites, ou encore établir un dossier d’instruction qu’il transmettra au Collège en lui proposant de notifier un ou plusieurs griefs à l’intéressé. Voir également les questions relatives aux plaintes

Oui. Les audiences du Collège d’autorisation et de contrôle sont publiques. Le huis-clos peut toutefois être ordonné par le Collège.

Les plaintes peuvent porter sur la réglementation audiovisuelle en général. Le texte sur lequel se base principalement l’action du CSA – mais pas exclusivement – est le décret du 3 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage vidéo, entré en vigueur le 15 avril 2021. Le CSA vérifie également le respect des règlements approuvés par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des conventions conclues entre un éditeur ou un distributeur de services et la Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est-à-dire du contrat de gestion de la RTBF, de la convention conclue entre le Gouvernement et chacun des médias de proximité ou des engagements pris dans le cadre de la réponse aux appels d’offre pour les services sonores. L'action du CSA concerne donc tant les éditeurs que les distributeurs et les opérateurs ». - Consulter les textes réglementaires - Pour en savoir plus sur les matières, consultez également la question " Quels types de plainte peut-on introduire ?"

Toute personne, physique ou morale, peut introduire une plainte auprès du CSA. Les plaintes peuvent être introduites :

- via ce formulaire en ligne;

- par courrier à l’attention du Secrétariat d’instruction, au 89 rue Royale, 1000 Bruxelles;

- par email : publics@csa.be;

- en nous envoyant une vidéo en langue des signes via notre page dédiée à cette transmission.

Les plaintes peuvent prendre différentes formes : vous pouvez compléter le formulaire en ligne (https://www.csa.be/a-votre-service/porter-plainte/), ou nous adresser votre plainte par mail, à l’adresse publics@csa.be. Il est par ailleurs possible de nous transmettre votre plainte sous la forme d’une vidéo en langue des signes. Pour se faire, un formulaire spécifique est mis à disposition à l’adresse suivante : https://www.csa.be/accessibilite-depot-de-plainte/. Les vidéos peuvent également être envoyées directement par mail à publics@csa.be.

| Glossaire

Le « décret SMA » désigne le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos. Ce décret remplace l’ancien décret coordonné le 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels : il reprend une grande partie de ses dispositions mais y apporte également des modifications et des nouveautés. Le décret SMA est un texte à valeur législative, adopté par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), qui régit la matière de l’audiovisuel en FWB. Une partie des règles qu’il contient transposent des règles issues de directives européennes. Il s’applique à tous les éditeurs de services, distributeurs de services, opérateurs de réseaux et fournisseurs de services de partage de vidéos qui relèvent de la compétence territoriale de la FWB, et encadre leurs activités en les soumettant à un certain nombre de règles concernant par exemple la communication commerciale, la protection des mineurs, l’interdiction des discours de haine au sens large, le soutien à la production, etc. Il fixe également des règles formelles organisant la déclaration ou l’autorisation auxquelles sont soumis les différents régulés. Enfin, il organise le contrôle de toutes ces règles par le CSA. Le décret SMA est la principale source de droit de l’audiovisuel en FWB mais il est également complété par d’autres sources telles que, notamment, des arrêtés d’exécution, le contrat de gestion de la RTBF, etc.

Le Collège d’avis (CAV) est l’un des trois organes du CSA, avec le Collège d’autorisation et de contrôle (CAC) et le Bureau. Il se compose de maximum vingt-quatre membres effecti.f.ve.s : les quatre membres du Bureau (à savoir le président et les trois vice-président.e.s du CSA), ainsi que vingt autres membres (maximum). Ces vingt derni.er.ère.s membres ont chacun.e un.e suppléant.e. Ils et elles sont désigné.e.s par le Gouvernement, de façon à assurer la représentation des différentes tendances idéologiques et philosophiques aussi bien que des groupements utilisateurs, et à éviter une prédominance injustifiée d’une des tendances ou d’un ensemble de groupements d’utilisateurs se réclamant d’une même tendance. Sauf en ce qui concerne les membres du Bureau, désigné.e.s pour cinq ans, leur mandat est de quatre ans, et est renouvelable. Le CAV est l’organe de co-régulation du CSA, ce qui signifie qu’il fait participer des représentants du secteur régulé à l’exercice de missions de régulation. Dès lors, les vingt membres hors-Bureau du CAV représentent différentes catégories d’éditeurs (la RTBF, les TV privées, différentes catégories de radios, etc.), les distributeurs, opérateurs et fournisseurs de services de partage de vidéos. A côté de ces vingt membres ayant voix délibérative (et leurs suppléant.e.s), certaines personnes peuvent également assister aux réunions du CAV mais avec une voix seulement consultative. Elles sont également désignées par le Gouvernement, ont aussi un.e suppléant.e, et représentent différentes catégories socio-professionnelles qui ne sont pas régulées directement par le CSA mais qui participent à l’écosystème des médias audiovisuels en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il s’agit notamment de représentant.e.s des product.eur.rice.s indépendant.e.s, du Conseil de déontologie journalistique ou encore de l’Association des journalistes professionnel.le.s. Le Collège d’avis ne se réunit pas sur une base régulière, mais à chaque fois que son intervention est requise par le Parlement, le Gouvernement ou le CAC, ou lorsqu’il décide d’agir d’initiative. Ses compétences sont les suivantes :

- Adopter des codes de conduite pour uniformiser et renforcer les bonnes pratiques au sein du secteur ;

- Adopter, dans certains domaines particuliers limitativement énumérés (notamment l’information politique en période préélectorale), des règlements destinés ensuite à être rendus obligatoires par le Gouvernement ;

- Rendre des avis sur toute question relative à l’audiovisuel et ne relevant pas de la compétence du CAC ;

- Rendre un avis sur les modifications décrétales et réglementaires que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de l'audiovisuel, ainsi que du droit européen et international ;

- Rendre un avis préalable sur certaines questions spécifiques liées aux opérateurs de réseaux.

La péréquation tarifaire, basée sur le principe d'égalité de traitement des citoyens, a pour but d’assurer que pour la même offre de services, le distributeur de services garantit un même prix à l'égard de tout utilisateur des services. Cela vise à éviter les traitements discriminatoires en matière de commercialisation et de tarification des services offerts par le distributeur, par exemple en fonction de la zone desservie. Conformément au principe de neutralité technologique, cela s'applique à l'ensemble des distributeurs déclarés en Fédération Wallonie-Bruxelles, quelle que soit la plateforme utilisée. Avec le service universel, la péréquation tarifaire constitue un élément essentiel de la mission de défense des utilisateurs telle que souhaitée par le législateur et appliquée par le régulateur.

DAB+ est l'abréviation de Digital Audio Broadcasting. Il s’agit de la norme pour la diffusion de la radio numérique sur les ondes hertziennes terrestres la plus largement utilisée en Europe. A terme, la diffusion analogique via les fréquences FM devrait être progressivement remplacée par une diffusion en numérique, soit via la norme DAB+, soit via internet (webradio). La réception de radios en DAB+ nécessite un récepteur compatible.

TNT est l'abréviation de "télévision numérique terrestre". La TNT désigne la diffusion sous format numérique de chaînes de télévision et de radio via les fréquences hertziennes terrestres. Aujourd'hui, un seul bouquet numérique est diffusé sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il contient les trois chaînes de la RTBF et Euronews ainsi que les radios de la RTBF et de la BRF. Chez nous, la réception de la TNT est entièrement gratuite et ne nécessite pas d'abonnement, il suffit pour la recevoir d'une antenne (idéalement de toit) et d'un décodeur DVB-T (présent dans tous les téléviseurs récents). Plus d'information sur la TNT de la RTBF dans la section « 100 questions sur la TNT ».

Par opérateur le décret entend toute entreprise qui fournit un réseau de communications électroniques ou des ressources associées nécessaires à la transmission auprès du public de services de médias audiovisuels. Actuellement, seules les plateformes du câble coaxial et de l'xDSL sont représentées en Communauté française : le registre publié sur le site du CSA énumère tous les opérateurs de réseau déclarés.

L’IPTV, ou Internet Protocol Television, est une forme de télévision où les programmes sont diffusés par IP (Internet Protocol) On l’appelle aussi TV sur IP (IPTV) ou encore télévision sur xDSL. Contrairement à télévision linéaire, qui est diffusée en direct, l’IPTV est diffusée via des boxes Internet. Le câble téléphonique de Proximus (anciennement Belgacom), aussi appelé câble « bifilaire » puisque constitué d’une paire de fils de cuivre, couvre pratiquement l’ensemble du territoire et est d’abord connu comme réseau de téléphonie et de transmissions de données (fax, Internet,…). Depuis 2005, ce réseau est également utilisé pour la télévision numérique qui est aujourd’hui disponible dans un grand nombre de foyers moyennant l’utilisation d’un matériel de décodage. En savoir plus sur l'IPTV : rendez-vous sur notre site dédié.

La CRC ou conférence des régulateurs du secteur des communications électroniques (CRC) réunit les différentes autorités de régulation compétentes dans le domaine des télécommunications et de l'audiovisuel (IBPT, VRM, Medienrat et CSA). Des projets de décision initiés par un membre de la CRC sont ainsi régulièrement soumis à l'accord des autres membres de la CRC.

Un distributeur est une société qui met à disposition du grand public (les consommateurs) des chaînes de télévision, de radio et des programmes TV ou radio à la demande. Le distributeur choisit les contenus qui seront disponibles dans son offre. Ces derniers sont fournis la plupart du temps par d’autres entreprises (des éditeurs), dont les chaînes de TV belges et étrangères. La mise à disposition de ces contenus aux consommateurs se fait en recourant à des réseaux de communication : câbles, satellites, ondes hertziennes, etc. Le distributeur est parfois également opérateur de tels réseaux.

Le placement de produit est une forme de communication commerciale, comme la publicité, le parrainage ou l'autopromotion. Elle consiste à insérer un produit, un service ou une marque, ou une référence à un produit, service ou marque dans un programme ou une vidéo créée par l’utilisateur moyennant paiement ou une autre contrepartie. On peut distinguer deux formes de placement de produit : le placement de produit contre paiement et le « placement d'accessoires ». Le placement d'accessoires consiste pour un annonceur à fournir un bien ou un service en vue de l'inclure dans un programme, sans qu'aucun paiement n'intervienne. Il s'agira par exemple des accessoires de production et des lots.

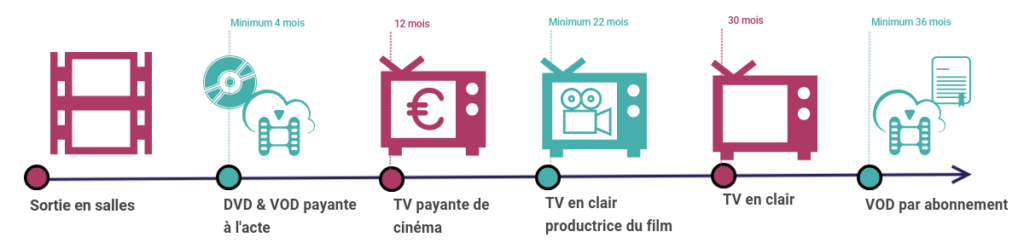

VOD pour « vidéo on demand » : désigne les services de médias audiovisuels non linéaires. Leurs programmes sont visionnables à tous moments par les téléspectateurs, soit gratuitement (souvent en contrepartie du visionnage de publicités), soit moyennant un paiement à l’unité (on parle alors de « TVOD » pour désigner le caractère « transactionnel » du visionnage), soit moyennant la souscription d’un abonnement qui permet l’accès illimité à un catalogue (on parle alors de « SVOD » pour désigner le fait qu’une souscription est nécessaire). Les services VOD peuvent également revêtir un caractère hybride en cumulant les types de commercialisation décrits ci-dessus.

Le prix du CSA vise à récompenser un mémoire de deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long (Master 120 d’une université, haute école ou école supérieure artistique ; Master complémentaire et Master de spécialisation) qui constitue une contribution scientifique originale à la compréhension et à la réflexion sur les enjeux juridiques, économiques, sociologiques, politiques, culturels, technologiques ou créatifs de l’audiovisuel. Le prix, d’une valeur actuelle de 1.500 €, est décerné tous les ans. Pour tout savoir sur les conditions de participation, consultez la page: https://www.csa.be/etudes-et-recherches/prix-du-memoire/

Un service de partage de vidéos est défini par la législation comme « un service dont l’objet principal ou une partie dissociable de celui-ci ou une fonctionnalité essentielle de celui-ci est la communication au public, par le biais de réseaux de communications électroniques, de programmes télévisuels ou sonores, de vidéos créées par l’utilisateur, ou des deux, ne relevant pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur du service de partage de vidéos, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer et dont l’organisation est déterminée par le fournisseur du service de partage de vidéos, à l'aide notamment de moyens automatiques ou d'algorithmes, en particulier l'affichage, le balisage et le séquencement » (article 1.3-1, 54° du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médis audiovisuels et aux services de partage de vidéos). Un service de partage de vidéos (SPV) présente donc plusieurs points communs importants avec un service de médias audiovisuels (SMA) :

- c’est un service

- dont l’objet principal (ou une de ses fonctionnalités essentielles)

- consiste à communiquer au public

- des programmes (ou des vidéos créées par l’utilisateur)

- par le biais de réseaux de communications électroniques

- dans le but d’informer, divertir ou éduquer

Le Bureau est l’un des trois organes du CSA, avec le Collège d’autorisation et de contrôle (CAC) et le Collège d’avis (CAV). Il se compose de quatre membres, à savoir le président et les trois vice-président.e.s du CSA), qui sont tou.te.s désigné.e.s par le Gouvernement, dans le respect de la représentation proportionnelle des tendances politiques démocratiques existantes au sein du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Leur mandat est de cinq ans. Les membres doivent être choisi.e.s sur la base de leurs titres et mérites dans les domaines du droit, de l'audiovisuel ou de la communication. Les quatre membres du Bureau sont également membres du Collège d’autorisation et de contrôle (CAC) et du Collège d’avis (CAV). Le Bureau se réunit en moyenne une fois par mois. C’est l’organe de gestion du CSA. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

- Il coordonne et organise les travaux du CSA

- Il représente le CSA en justice et à l’égard des tiers

- Il conclut les contrats au nom du CSA

- Il chapeaute les relations internationales du CSA

- Il recrute le personnel du CSA

- Il assure la gestion financière du CSA

Le Secrétariat d’instruction (SI) est un service institué au sein du CSA dans le but de traiter les plaintes émanant du public. Il est composé d’un.e Secrétaire d’instruction et d’autres membres du personnel qui l’assistent dans ses missions. Le Secrétariat d’instruction est placé sous l’autorité du Bureau mais jouit, dans le cadre de ses missions d’instruction, d’une indépendance par rapport à celui-ci. Cela signifie qu’il ne reçoit pas de consignes sur les dossiers à instruire ou à classer sans suite et décide en toute autonomie sur l’issue réservée à ses dossiers. Le Secrétariat d’instruction reçoit les plaintes du public et instruit celles-ci à charge et à décharge, en rassemblant tous les éléments d’information nécessaires à sa bonne compréhension du dossier, notamment en interrogeant le régulé qui fait l’objet de la plainte. Selon les cas, il pourra considérer la plainte irrecevable (et éventuellement la transmettre à une autre institution potentiellement compétente pour la traiter à sa place), la considérer recevable mais néanmoins la classer sans suite lorsqu’il n’existe pas, à ses yeux, d’éléments suffisants pour justifier des poursuites, ou encore établir un dossier d’instruction qu’il transmettra au Collège en lui proposant de notifier un ou plusieurs griefs à l’intéressé. Voir également les questions relatives aux plaintes

Le Collège d’autorisation et de contrôle (CAC) est l’un des trois organes du CSA, avec le Bureau et le Collège d’avis (CAV). Il se compose de dix membres : les quatre membres du Bureau (à savoir le président et les trois vice-président.e.s du CSA), ainsi que six autres membres. Certains de ces membres sont désignés par le Gouvernement, et d’autres sont désignés par le Parlement, dans le respect de la représentation proportionnelle des tendances politiques démocratiques existantes au sein du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Leur mandat est de cinq ans pour les membres du Bureau et de quatre ans pour les autres membres. Ces mandats sont renouvelables. Les membres doivent être choisi.e.s sur la base de leurs titres et mérites dans les domaines du droit, de l'audiovisuel ou de la communication. Le CAC se réunit en moyenne deux fois par mois et exerce, au sein du CSA, les compétences de régulation à proprement parler. Cela couvre notamment les compétences suivantes :

- Autoriser les éditeurs, distributeurs et opérateurs soumis à autorisation (notamment les éditeurs de radio en FM et en DAB+) et acter la déclaration de ceux qui doivent simplement se déclarer ;

- Rendre un avis annuel sur le respect, par les différents régulés, de leurs obligations lors de l’exercice écoulé ;

- Rendre une décision vis-à-vis des régulés qui sont poursuivis pour ne pas avoir respecté la législation en matière audiovisuelle et, dans ce cadre, prendre d’éventuelles sanctions ;

- Rendre des avis sur certaines questions ;

- Adopter des recommandations de portée générale ou particulière ;

- Déterminer les marchés pertinents, les opérateurs de réseau puissants sur le marché et leurs obligations ;

- Participer à la réalisation d’une analyse périodique comportant des recommandations spécifiques et encourageant la diffusion des bonnes pratiques concernant la représentation équilibrée des femmes et des hommes, la lutte contre les stéréotypes sexistes et le traitement médiatique des violences faites aux femmes ;

La définition légale de l’éditeur de services est : « la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé » (article 1.3-1, 13° du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos). Cette définition implique trois éléments :

- Un éditeur est une personne (physique ou morale) : il peut donc s’agir d’un individu, d’une société ou encore d’une ASBL.

- Cette personne exerce une « responsabilité éditoriale »: cela signifie, conformément à la définition légale de la notion de responsabilité éditoriale (article 1.3-1, 47° du décret précité), qu’elle exerce un contrôle effectif sur la sélection et l’organisation de programmes. C’est elle qui, en pratique, sélectionne les programmes qui figureront dans le service, et qui détermine comment ces programmes seront agencés (dans une grille horaire s’il s’agit d’un service linéaire, ou dans un catalogue s’il s’agit d’un service non linéaire ou « à la demande »).

- Cette responsabilité s’exerce sur un « service de médias audiovisuels »: le service sur lequel l’éditeur exerce sa responsabilité éditoriale doit correspondre à la définition légale d’un service de médias audiovisuels (SMA), à savoir « un service relevant de la responsabilité éditoriale d'un éditeur de services, dont l'objet principal ou une partie dissociable de celui-ci est la communication au public de programmes télévisuels ou sonores, linéaires ou non linéaires, par le biais de réseaux de communications électroniques, dans le but d'informer, de divertir, d'éduquer ou d'assurer une communication commerciale (…) » (article 1.3-1, 52° du décret précité). Cette définition comporte sept critères qui sont détaillés dans la réponse à la question "Qu’est-ce qu’un service de médias audiovisuels (SMA) ?".

Il s'agit d'un indicateur qui consiste à évaluer dans quelle mesure le public a accès à un nombre suffisamment élevé de médias et à mesurer l'impact respectif de ceux-ci sur l'audience et sur le marché. Une offre plurielle est une condition nécessaire d'un paysage audiovisuel reflétant la diversité culturelle, politique, d'idées et d'opinions, et garantissant la liberté d’information ; tout aussi nécessaire, la mesure de son impact sur le public. En effet, une situation monopolistique ou oligopolistique dans laquelle un ou quelques médias imposeraient leurs points de vue et façonneraient l'opinion publique en faveur d'intérêts particuliers est contraire aux valeurs d'un état démocratique. Le pluralisme structurel vise donc à diversifier l’actionnariat pour assurer les conditions structurelles de diversité de marché.

Par définition, un quota est un pourcentage, contingent déterminé, imposé ou autorisé. Dans le domaine de l'audiovisuel européen, ce terme recouvre un objectif de protection de la diversité culturelle et de promotion des œuvres audiovisuelles (largement définies dans l'article 1er 23° du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels). Les quotas ont été mis en place pour que les oeuvres audiovisuelles européennes ne pâtissent pas de la prolifique production étrangère bon marché, et bénéficient d'une visibilité, voire d'un financement, accrus.

La notion d’accessibilité renvoie à l’obligation qu’ont les chaînes de diffuser des programmes sous-titrés, interprétés en langue des signes ou audiodécrits, mais pas seulement. Il s’agit également de s’assurer que les menus de navigation soient faciles d’utilisation et permettent d’accéder aisément aux programmes rendus accessibles. Cette obligation s’adresse aux distributeurs de services. L’accessibilité des programmes peut bénéficier à divers publics à besoins spécifiques, notamment les personnes en situation de déficience sensorielle dont les personnes âgées, mais aussi les personnes en situation de handicap intellectuel, ou celles qui apprennent la langue française. Cette notion d’accessibilité revêt un caractère primordial pour garantir, à chacun.e, l’exercice du droit à l’accès à l’information et à la participation à la vie démocratique et sociale. Vous trouverez plus d’information sur l’accessibilité des programmes en Fédération Wallonie-Bruxelles sur notre site : https://www.csa.be/accessibilite/

| Accessibilité des programmes

En 2018, à la suite d’une évaluation de la situation et en vue d’améliorer l’accès des personnes en situation de déficience sensorielle aux services de médias audiovisuels, le Collège d’avis a adopté un règlement en matière d'accessibilité. Entré en vigueur au 1er janvier 2019, le Règlement prévoit une période de transition d’une durée de cinq pour la mise en œuvre des obligations. Durant cette période, un groupe de suivi est institué pour accompagner les éditeurs et les distributeurs dans l’implémentation des obligations et permettre une amélioration progressive et continue de l’accessibilité des programmes. Une Charte de qualité fut également rédigée en collaboration avec les représentants des associations de défense des droits des personnes en situation de déficience sensorielle. Son objectif est d’encadrer le travail des éditeurs dans la production et l’acquisition des pistes d’accessibilité. En effet, pour garantir une expérience équivalente à tous les publics, il convient d’associer aux ambitieuses obligations quantitatives des standards de qualité. La Charte de qualité et le Guide des bonnes pratiques à destination des professionnels de l’audiodescription en Belgique francophone furent adoptés par le Collège d’avis du CSA en 2019. Les différentes obligations feront l’objet d’un contrôle annuel par les services du CSA. De même, le règlement prévoit que le Collège d’Autorisation et de Contrôle du CSA rende « un avis sur la réalisation des obligations des éditeurs et distributeurs ». Il peut dès lors constater toute infraction au règlement ainsi qu’à la charte, et prononcer le cas échéant une sanction administrative. Il est également possible pour les téléspectateurs d’adresser une plainte au Secrétariat d’Instruction du CSA sur des motifs exposés au sein des textes susmentionnés. (Voir aussi : Existe-t-il des dispositions spécifiques pour porter plainte si je suis en situation de déficience sensorielle ?) En savoir plus sur l'accessibilité: https://www.csa.be/accessibilite/

Les programmes interprétés en langue des signes sont immédiatement accessibles comme tels, sans manipulation technique particulière. Les fonctions « audiodescription » et « sous-titrage » sont quant à elles activables/désactivables. La marche à suivre pour activer ces fonctions diffèrent d’un décodeur à l’autre (consulter le mode d’emploi). Pour obtenir plus d’informations concernant l’activation des mesures d’accessibilité, vous pouvez consulter les liens ci-dessous :

Réglage des sous-titres :

| ORANGE | Assistance technique |

| TELENET | Service client |

| VOO | Assistance technique - BOX EVASION Assistance technique - VOO CORDER Assistance technique - VOO TV+ |

| PROXIMUS | Support technique |

Réglage de l’audiodescription :

| ORANGE | Assistance technique |

| TELENET | Service client |

| VOO | Assistance technique - VOO CORDER Assistance technique - TV+ |

| PROXIMUS | Support technique |

Le Règlement relatif à l’accessibilité des programmes aux personnes à déficience sensorielle vise la plus grande diversité possible de programmes rendus accessibles.

Toutefois, ledit Règlement prévoit quelques exceptions : la radio filmée, la communication commerciale et les représentations musicales en direct ne sont pas concernés par l’obligation d’accessibilité. Par ailleurs, l’audiodescription est circonscrite aux programmes de fictions et de documentaires diffusés entre 13h et 24h .

Outre ces dispositions, les éditeurs de services sont libres de choisir quels programmes seront rendus accessibles et par quels moyens. De même, ils peuvent choisir d’acquérir les programmes déjà rendus accessibles ou de les rendre accessible par leurs propres moyens.

Par ailleurs, le règlement prévoit que les chaînes s’engagent à sous-titrer et, dans la mesure du possible, à interpréter en langue des signes les messages d’intérêt général à caractère urgent, de sécurité ou de santé publique.

(Voir aussi : Comment identifier les programmes rendus accessibles ?)

En savoir plus sur l'accessibilité: https://www.csa.be/accessibilite/Le règlement prévoit des obligations, pour les éditeurs et les distributeurs, en matière de communication sur les programmes rendus accessible afin de faciliter leur identification par le public. Le règlement prévoit des obligations, pour les éditeurs et les distributeurs, en matière de communication sur les programmes rendus accessible afin de faciliter leur identification par le public. Les téléspectateurs doivent donc être informés de l’accessibilité des programmes par :

- L’incrustation du pictogramme approprié en début de programme et dans les bandes annonces ;

- Une mention sonore, lorsqu’il s’agit de programmes à destination des personnes en situation de déficience visuelle.

- Au sein de la communication externe des éditeurs et des distributeurs (sur leur site par exemple, ou au sein de la presse écrite);

- Au sein des guides électroniques de programmes ( EPG) ;

- Au sein des catalogues de services de vidéos à la demande.

- Un pictogramme comportant les lettres "ST" indique la présence de sous-titres à destination des personnes en situation de déficience auditive .

- Un pictogramme comportant les lettres "AD" indique la présence d’une audiodescription à destination des personnes en situation de déficience visuelle.

Le guide des programmes disponible sur le site de la RTBF permet d’identifier facilement les programmes sous-titrés et audiodécrits diffusés sur La Une, Tipik et La Trois grâce aux fonctionnalités de filtre mises à disposition ( https://www.rtbf.be/tv/guide-tv). Il suffit de sélectionner le type de programme recherché pour connaître toutes les diffusions prévues au cours des 14 jours suivants

Le guide des programmes disponible sur le site de la RTBF permet d’identifier facilement les programmes sous-titrés et audiodécrits diffusés sur La Une, Tipik et La Trois grâce aux fonctionnalités de filtre mises à disposition ( https://www.rtbf.be/tv/guide-tv). Il suffit de sélectionner le type de programme recherché pour connaître toutes les diffusions prévues au cours des 14 jours suivants

Le Contrat de gestion de la RTBF prévoit le respect des « obligations quantitatives et de moyens énoncés par le Règlement du Collège d’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel relatif à l’accessibilité des programmes aux personnes en situation de déficience sensorielle ». Les tableaux ci-dessous reprennent les obligations énoncées par le Règlement du 17 juillet 2018 qui s’appliquent aux chaînes de la RTBF à partir de l’année 2024, au terme de la période transitoire :

| Audience des chaînes de la RTBF | Obligations en matière de sous-titrage adapté et d’interprétation en langue des signes |

| Lorsque l’audience moyenne de la chaîne est supérieure à 2.5% | Obligation d’atteindre 95% des programmes rendus accessibles au moyen du sous-titrage adapté. |

| Lorsque l’audience moyenne de la chaîne est inférieure à 2.5% | Obligation d’atteindre 35% de programmes rendus accessibles au moyen du sous-titrage adapté. |

| Audience des chaînes de la RTBF | Obligations en matière d’audiodescription |

| Lorsque l’audience moyenne de la chaîne est supérieure à 2.5% | Obligation d’atteindre 25% des programmes de fiction et documentaires du service, diffusés aux heures de grande écoute (13h-24h), à l’exception des formats courts, en audiodescription |

| Lorsque l’audience moyenne de la chaîne est inférieure à 2.5% | Obligation d’atteindre 15% des programmes de fiction et documentaires du service, diffusés aux heures de grande écoute (13h-24h), à l’exception des formats courts, en audiodescription |

- Garantir un accès avec traduction gestuelle au JT de début de soirée et au JT spécifiquement destiné à la jeunesse, sur AUVIO ou sur une de ses chaînes;

- Considérer les sous-titres comme le principe d’écriture des programmes d’information à destination des plateformes internet ;

- Diffuser sur la plateforme AUVIO les programmes rendus accessibles et diffusés sur les chaînes de télévision ; En vertu du Règlement, la RTBF est également soumise pour sa plateforme AUVIO à l’obligation de tout mettre en œuvre pour atteindre les seuils fixés : 25% de programmes disposant d’un sous-titrage adapté et 25% des programmes de fiction et documentaires audiodécrits. (Voir aussi : Qu’offre la video à la demande en matière d’accessibilité).

- Rendre leur site internet progressivement accessible aux personnes en situation de déficience visuelle ;

- Sous-titrer les interviews réalisées en langue étrangère au sein des JT et magazine d’information, autant que possible.

- La RTBF doit également respecter les critères de qualité énoncés par la Charte de qualité du Collège d’Avis.

- https://www.csa.be/document/reglement-accessibilite-juillet-2018/

- https://www.csa.be/97195/accessibilite-des-programmes-le-secteur-publie-une-charte-qualite/.